歴 史HISTORY

縁起と歴史

犬鳴山

由来と縁起

犬鳴山の由来

猟師を助けるために鳴き続けた、

義犬の伝説。

宇多天皇(889〜898)の寛平二年(890年)三月、紀伊の猟師が犬を連れて、当山の行場「蛇腹」付近で一匹の鹿を追っていました。

猟師の傍の大樹には大蛇がいて、猟師を狙っていましたが、猟師はそれに気づかず弓をつがえ、鹿に狙いを定めて射ようとしたそのとき、猟師の愛犬が急にけたたましく吠えだしました。

すると、犬の鳴声におどろいた鹿は逃げてしまい、獲物を失った猟師は怒って、腰の山刀で吠え続ける愛犬の首に切りつけました。

犬は切られながらも大蛇めがけて 飛び上がり、

大蛇の頭に噛みついて、猟師を助けて大蛇と共に倒れました。

ようやく事の重大さを知った猟師は、

自分の命を救って死んだ愛犬の骸をねんごろに葬り、弓を折って卒塔婆とし、その後七宝瀧寺に入って僧となり永く愛犬の菩提を弔いつつ、安らかに余生をすごしたと語り伝えられています。

後にこの話を聞いた宇多天皇は「報恩の義犬よ」と賞し、「一乗鈴杵ヶ岳(一乗山、鈴杵ヶ岳とも)」を改め「犬鳴山」と勅号を与えたと伝えられています。

縁 起

犬鳴山は、斉明天皇の7年(西暦661年)、修験道の開祖である役行者が28歳の時に開基されました。

大和の大峰山より6年早く開山されたので、元山上と呼ばれます。役行者の開山時に倶利伽羅大龍不動明王が出現し、これを本尊としたと伝えられています。また、弘法大師もご修行になり、山内の七瀑に七福神をお祀りされたといわれています。それ以来、七宝瀧寺では国家安穏・五穀豊穣・諸人快楽の密法が修されています。

霊山の中でも国内最古とされ、独自の進化をとげた犬鳴山。近年の研究では、修験道史の学術的な研究も進み、修験道発祥霊山としての裏付けもされつつあります。真言宗犬鳴派 大本山たる七宝瀧寺は、葛城和泉屈指の神仏集合霊場として現在に至っています。

院号「白雲院」の由来と

「志津の涙水」

犬鳴山七宝瀧寺は、院号を「白雲院」と呼ばれていますが、これには乙女の哀しい物語があります。その昔、淡路の小聖という修験者がいて、しばしば御所へ出入りしているうちに、官女の志津女という美人に想われる身となりました。小聖は修行の妨げになるからと志津女を振り切って、犬鳴山中に逃れてきました。志津女は小聖をあきらめきれず、あとを追って諸国を探し求め、遂に泉州犬鳴山に小聖が修行しているのを風のたよりに聞き、かの僧に一目会うべく犬鳴山まで来ました。

しかし、険しい渓谷の山路と、飢えと寒さ、そして俄かにたちこめてきた白雲によって道を見失い、ついに路傍に悶死しました。村人は志津女の亡骸をねんごろに葬りました。

こうしたことがあってから、犬鳴山に白雲が立ちこめる日は必ず雨が降るので、村人は「志津の涙雨」だと言い、また、倒れていた付近の山肌から流れしみ出した清水を「志津の涙水」と呼ぶようになりました。

志津女の墓は、本堂下手100mの付近、参道の傍らにあり、その側からは今も涙水のように、清水が流れ落ちています。書院はこの時から、「白雲院」と呼ばれるようになったと伝えられています。また、一心を込めた願い事がある場合、この水を持ち帰り毎日飲用すると必ずや願い事が成就するといわれています。付近にはお志津地蔵尊の御堂が建立され、一願成就のお地蔵さまとして信仰を集めています。

七宝瀧寺の歴史

中興‐南北朝時代

犬鳴山は、紀伊、和泉、河内の連絡には要衛の地でもあったため、犬鳴山と南朝方とは特に密接な関係にありました。楠木正成の一族(楠木正行、楠木正時、楠木正儀ら)の勢力は山伏の勢力範囲と重なっていたため、その陣容は、武家と笠置、吉野、粉河、犬鳴等の山伏との混成部隊でした。

正平十七年(1362年)南朝方の最後の主戦論者の中心武臣であった橋本正高は、志一上人を犬鳴山に招いて不動堂を建立しました。これによって、志一上人による当山の中興がなされました。

志一上人は学徳ともに優れた名僧でしたが、正高が志一上人を犬鳴山へ招いた理由は、志一上人への深い帰依だけでなく、犬鳴山伏の一大勢力を頼ってのことでもありました。

橋本正高と犬鳴山伏は良好な関係を継続し、その後天授二年(1375年)八月には、当山法師願正上人に命じ、法華妙典一万部を納め国家安穏の大修法をなさしめ(この時の祈祷供養板碑は本堂横手に現存)、新たに十四坊を建立し、前後あわせて二十の僧坊をかためることとなりました。

実に犬鳴山の山伏は、この要栄に翻居して、和泉、紀伊の連絡の鍵を握っており、この犬鳴山の山伏の後楯によって、天授四年(1378年)十一月、十二月の戦いにおいて橋本正高は寡兵ながらも、細川氏春、細川頼元、山名義理の三万の大群を土丸城によって防いだのです。正高はこの戦いに敗れて紀伊に退きましたが、翌天授五年(1379年)正月、再び紀伊から和泉に打って出て、土丸城を奪取してこれに拠りました。

その後さらに義兵を挙げましたが敗れ、さらにその夏、山を越えて和泉に打って出ました。これら数回の山越えに際し、犬鳴山の山伏がいかに力添えになったかは容易に想像できます。

室町時代

室町時代は熊野信仰と葛城修験道の隆盛にしたがって当山もまた隆盛を極め、今なお山中至るところに当時の供養碑等が数多現存しています。この時代、関白内大臣九条植通(1504〜1558)は、当山に参詣し「思いきや七の宝の瀧に来て六つのにごりを清むべきかや」と詠むなど、貴顕・卿大夫諸侯も足を運んでいます。

安土桃山時代

安土桃山時代は戦国時代の群雄割拠のため、近畿の山野は至る処兵火に犯され名刹は何れも受難時代でした。織田信長も、自己の意のままにならなかったと、当山の寺領数百町歩を没収しました。天正十三年(1585年)には、豊臣秀吉の兵火に罹って本堂以下の諸堂悉く焼失しましたが、その後秀吉は米麦を寄進すると共に滝本坊(現:宿坊)を再建、御供米として三十石を寄付しました。

江戸時代

江戸時代になると修験道の復興と併行して当山も隆盛となり、承応元年(1652〜1655)には観音堂を建立し万治年間(1658〜1661)には本堂の修理が行われ現在の本堂下石橋が架けられました。また、領主岡部行隆公は新田五反を寄進するなど、世人の信仰が深まってきました。享保五年には本堂が再建され、佐野の豪商食野行康が石灯籠を寄進し、安然法師は寺記を編集しました。寛政五年には岡部長備公が石灯籠を寄進し、岡部家歴代の位碑が納められました。また、江戸、大阪、堺、岸和田を始め大和紀州などの信者による石灯籠、道標の寄進があることからも、その当時の人々の信仰の篤さが想像できます。さらに嘉永二年には、葛城修験道の現存せる唯一の文献であり峯中記である「葛嶺雑記」が、当寺に於いて智航によって執筆されました。

現在の七宝瀧寺

明治時代の初めには廃仏毀釈と共に修験道が禁止され山内は著しく衰えましたが、明治後期には再興し、以後も先の大戦を乗り越えて復興に努めてきました。昭和二十五年(1950年)八月七日には往時の宗教体制に還り、新たに真言宗犬鳴派を公唱、葛城修験道の根本道場として修験道総本部を置くなど再興を見つつあります。

現在の寺域は十八万三千四百坪を有し、倶利伽羅大龍不動明王(命迄い不動明王)を祀る霊場として多くの信仰を集めるとともに、葛城修験の入峯修行や山内行場での修行にも力を入れており、大いに面目一新しつつあります。

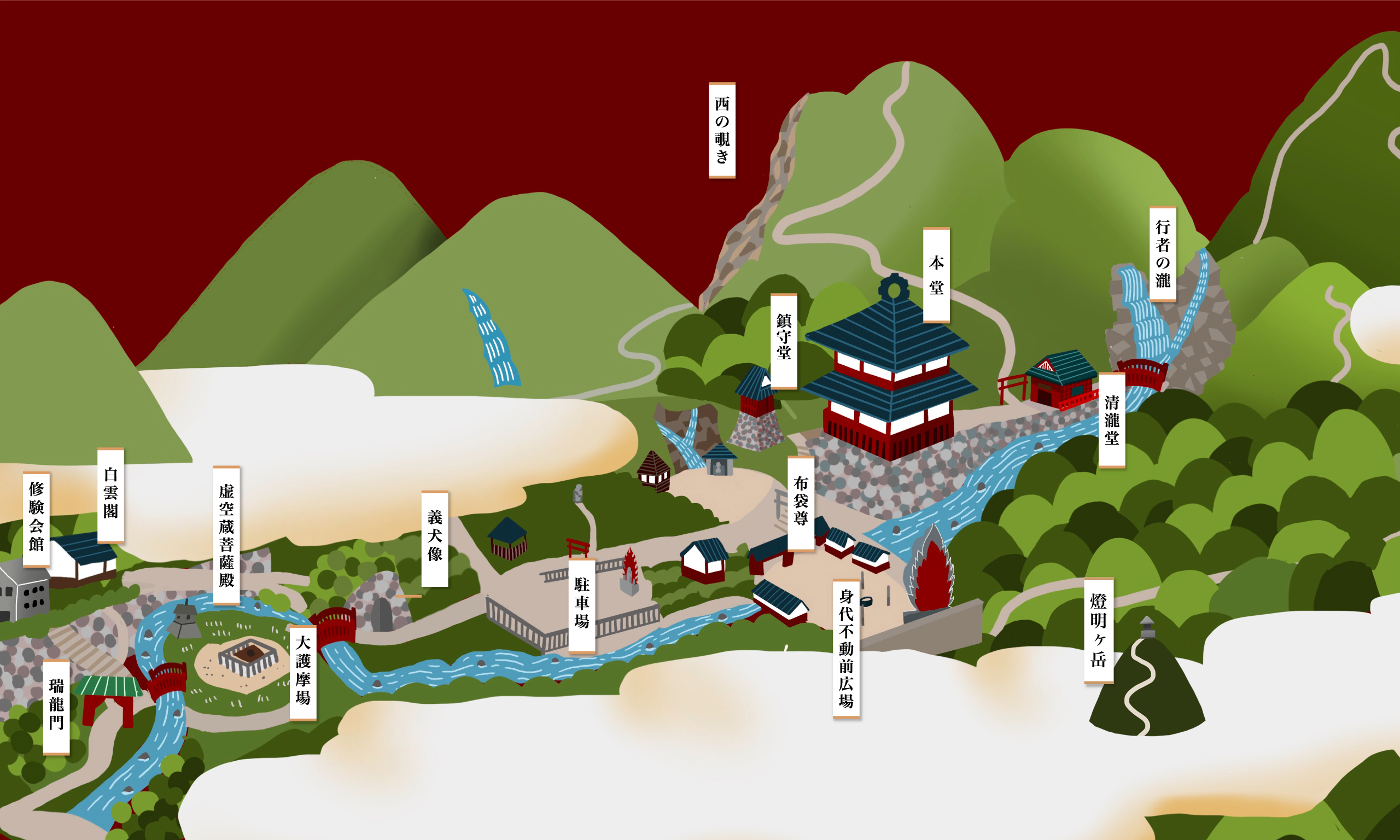

境内と

犬鳴山二十八宿

山内全体が大きな行場である、

犬鳴山内二十八宿

犬鳴山内には、主要な七つの瀧をはじめ行場が随所にあり、

山内の全体が大きな行場となっています。

犬鳴山では、葛城二十八宿にちなみ

山内の主要な行場、瀧、岩、堂、祠などの各所に写経を埋納し、山内二十八宿を設け

巡行できるように整備しています。これによって、多くの方が行者としての修行を体験できるようになっています。

葛城二十八宿の由来

葛城山とは、和泉山脈、金剛山脈の総称で、紀伊国、和泉国、大和国、河内国の四ヶ国の国境を西から東へ、そして北へとL字型となった峯々です。総延長二十八里(112km)に及び、西は加太、友ヶ島から北端は大和川上流亀ヶ瀬に至ります。役行者はこの場所に、法華経二十八品の一品あてを各所に埋納して経塚を築造し、入峯修行者のため二十八ヶ所の参籠行場を作りました。これが「葛城二十八宿」です。

原生林や

大小四十八瀧が織りなす渓谷美

七宝瀧寺の周辺は、和泉葛城山の西方に位置し、和泉山脈の中で渓谷を形成しています。老松の原生林と大小四十八瀧の渓谷美で知られ、春は山桜、新緑、夏はカジカガエル、秋には紅葉と、四季それぞれの趣があります。役行者が修験道の行場として開いた「犬鳴山七宝瀧寺」は、日本最古の霊場であり、清涼とした渓流と自然とあいまって、訪れる人々の心身を癒しています。「大阪府 緑の百選」にも選ばれるなど、信仰や修行だけでなくハイキングにも最適な立地です。また、下山後は素晴らしい温泉が待っています。